| 四つがけの製作工程(本体) |

|

ゆがけの製作工程を写真で示します

必ずしも工程順では有りません |

工程は並行して進む部分もあります |

|

革の選別(写真提供:鹿革専門会社)

専門会社のご厚意により、数十枚の革の中から

良いものを選びます |

|

今回は、左の2枚を選び、

燻し加工を依頼しました

家紋を付ける場合は、この時点で依頼します |

|

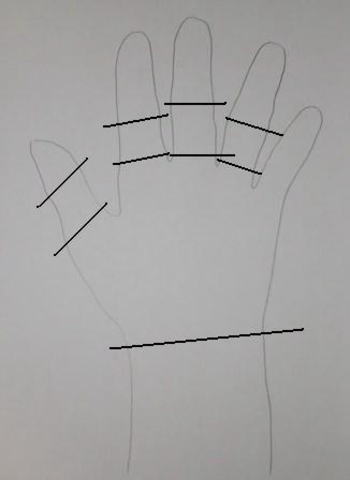

採寸・型紙起し

採寸(実際のものではありません)

実線で示した部分等を採寸します |

|

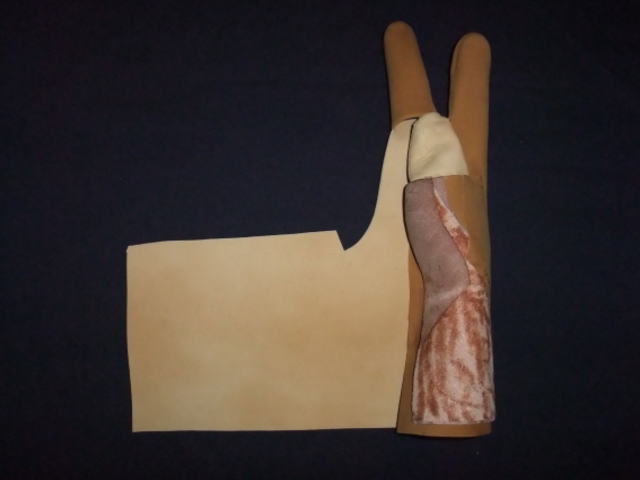

型紙(実際のものではありません)

採寸の寸法に合わせ型紙を作成します |

|

鹿革準備

鹿革の専門店に

家紋の型紙(部品参照)を持参し、

数十枚の白革の中から

最適の1枚を選び出します

家紋を付ける場所を決め、

燻し加工を依頼します

革1枚がゆがけ1個分です

但し、大紐はこの革から取れません

物差しは65Cm迄写っています |

|

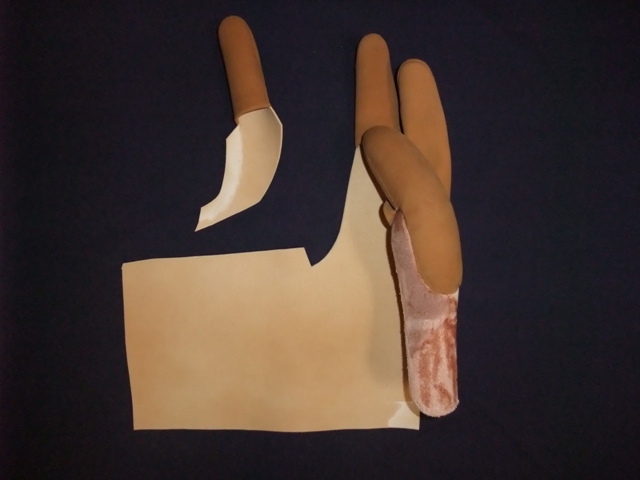

裁断

型紙等に合わせ、粗く切断します

革の大きさ、傷の状況等により

各部分を適宜配置します

その後、台革を型紙に合わせ裁断します

添え指部分も型紙に合わせ裁断します |

|

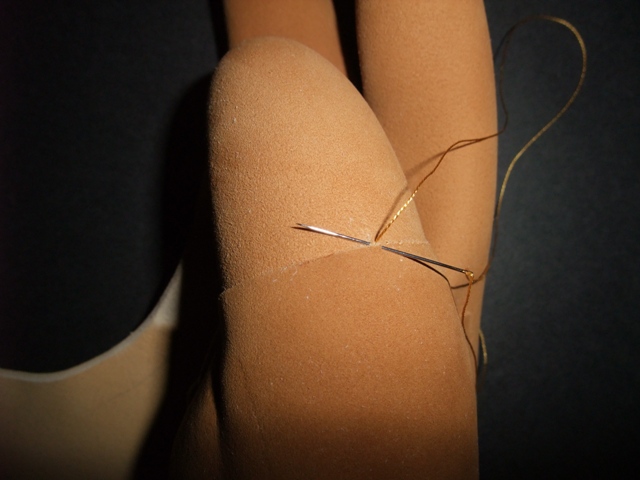

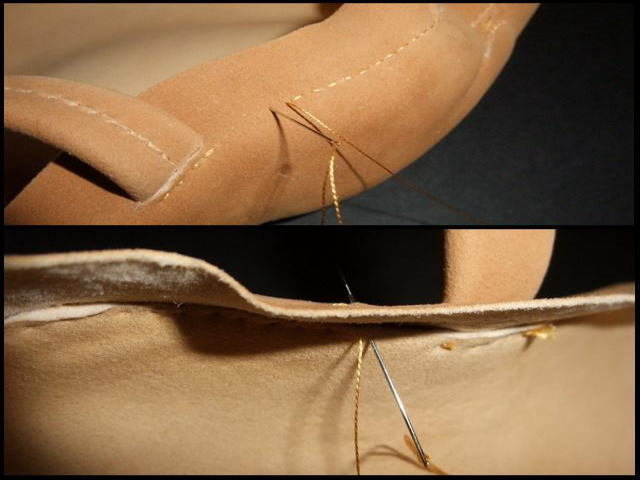

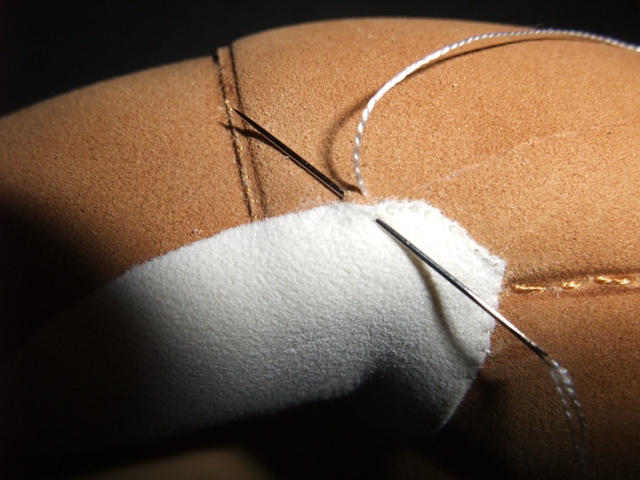

指縫い

裏から指を縫います

次の写真からは詳細です |

|

指の腹の折り返しを縫います |

|

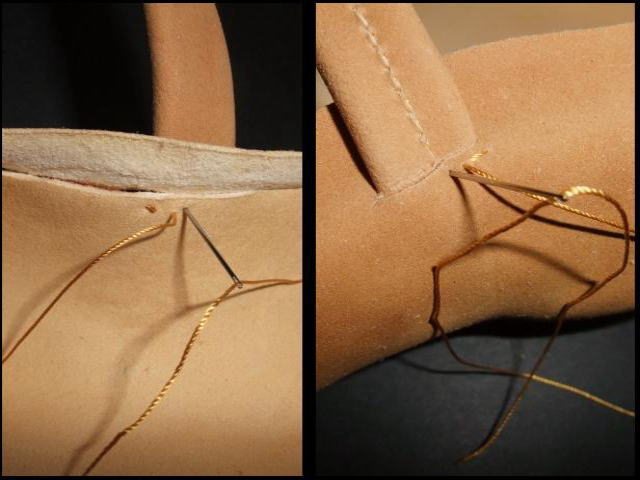

人指し指から親指にかかる部分を縫います |

|

人指し指と中指の間の補強を縫いま付けます |

|

指を縫います |

|

反対側から |

|

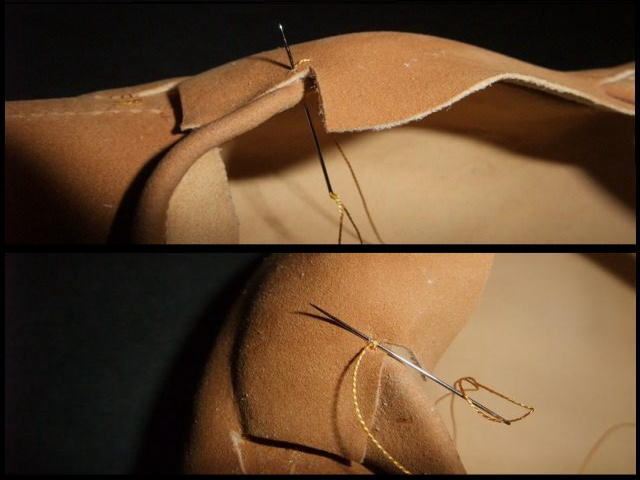

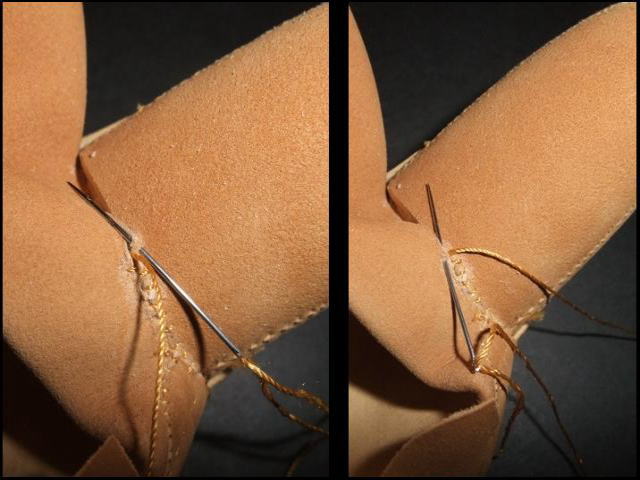

親指付け根を輪にし縫い付けます |

|

反対側から |

|

さらに、表をまつります |

|

拇指の内側になる部分を縫い付けます

左側から |

|

右から |

|

指先へ |

|

反対側から |

|

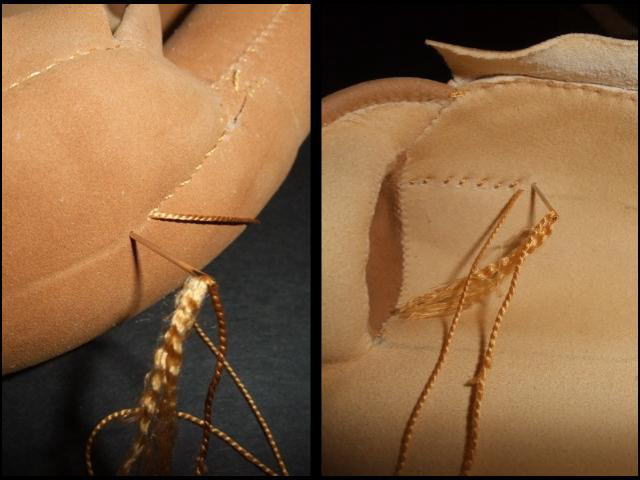

指の綻(ほころ)び止めを施します

2回回して |

|

2本まとめて2、3回巻き止めます |

|

裏返し(裏から表に返す)

鏝(こて)で縫い目を締めます

腰張り

鏝で一ノ腰、二ノ腰部分を成型します |

|

床革(部品参照)を貼り腰を固めます |

|

腰の不要部分を切り落とし、

帽子(部品参照)を据え付けます |

|

控(ひかえ)を張り付け、

控の縁(一の腰)を縫い付けます |

|

控の縁(甲部分)を縫い付けます

写真は拇指が手前(下向き)です |

|

小紐取り付け

小紐(部品参照)を取り付けます

(縁を折り返すので、ここで小紐を付けます)

手形に合わせ取り付け位置を決めます |

|

小紐の厚さ分切り込みます |

|

切り込みの確認 |

|

控え革を貼りつけた後取付場所をマーク |

|

控え革に切り込みを入れます |

|

小紐を切り込みから差し込み、接着します |

|

小紐を引き戻したところ |

|

小紐を縫い止めます

(この後、縁を折り返します) |

|

控(ひかえ)を張り付け、

小紐を取り付けたところ |

|

控えの縁(脈所部分)に綻び止めを施します |

|

控の縁(腕裏部分)を縫い付けます |

|

台革と拇指(腹側)を縫い付けます |

|

一の腰(拇指周り)を縫い止めます

糸の長さが1m弱、一気に縫います

(この部分は朝一番の仕事にしています) |

|

一通り縫い終わったところ |

|

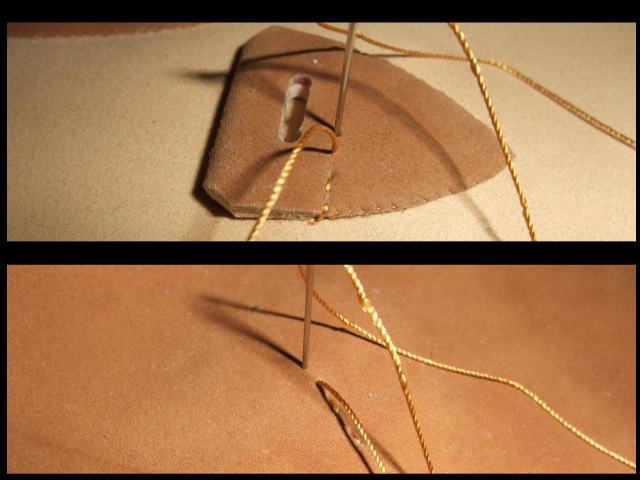

副え指取り付け

副え指を取り付けます

副え指の縁も折り返すので、

台革の縁も剥きます

下敷きはガラスです |

|

剥き終わり |

|

副え指を台革に合わせ裁断します |

|

裏を仮止めします |

|

表を縫い止めます

(突き合わせはぎ縫い) |

|

裏を縫い止めます

多くは流しまつり縫いですが

表と同じ縫いにしています

予め、綻び止めの糸をセットします

(玉結びを隠すため) |

|

最後に綻び止めを施します

以上で、副え指の取り付け完了です |

|

添え指・台革・控えの縁を裏に折り返します |

|

縁(台革の裏)をまつります |

|

乳(部品参照)を取り付けます |

|

上:裏から

下:表から |

|

手首の寸法に合わせて小紐の長さを決めます |

|

先端を処理します |

|

縁、小紐が仕上がったところ |

|

弦枕(部品参照)を取り付けます |

|

腹革・捻り革(部品参照)を取り付けます

周りを縫い付けます |

|

捻り革の箆受け部分を仕付ます

裏から表へ |

|

表から裏へ |

|

腹革と捻り革のつなぎ目を縫い付けます

左から右へ(捻り革) |

|

右から左へ(腹革) |

|

縫い付けた部分を…X×X…で補強します

裏から表(捻り革右)へ |

|

表(腹革左)から裏へ |

|

裏から表(腹革右)へ |

|

表(捻り革)から裏へ

これで×が一つ |

|

腹革を…ヽヽヽ…で補強します

裏から |

|

表から |

|

一通り縫い終わったところ

鏝(こて)で縫い目を締めます |

|

弦枕を固め、銘を入れ、

大紐(部品参照)を取り付ければ完成です |

|

おまけ(部品参照)

諸般の事情により、2014年3月で、

おまけが無くなりました

|